글로벌 무역보호주의가 팽배한 현 시점에서, 우리에게 유럽까지 이어지는 독자적인 물류 루트가 있다면 어떨까? 미중 갈등이 심화되고 공급망 재편이 가속화되는 가운데, 해상 운송에만 의존하던 기존 방식을 넘어선 새로운 대안이 절실한 상황이다.

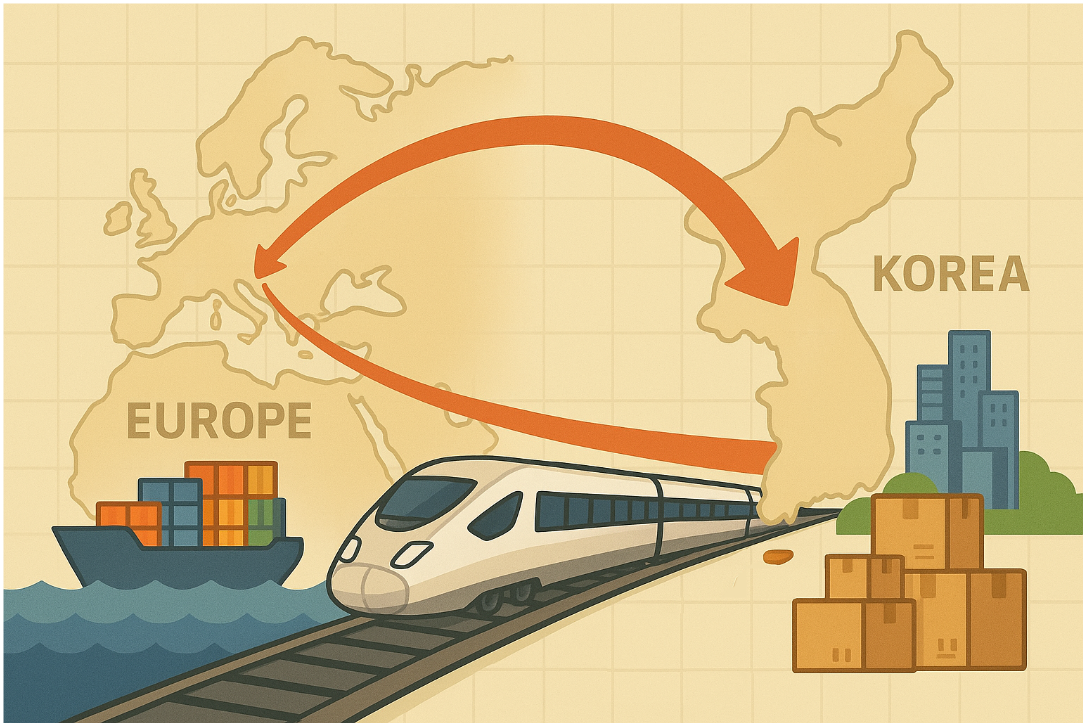

사실 이런 꿈이 현실화될 뻔한 적이 있었다. 2000년 러시아와 북한이 나진-하산 공동 개발을 합의하면서 한반도에 새로운 물류 혁명의 가능성이 열렸던 것이다. 한반도 종단철도(TKR)와 시베리아횡단철도(TSR)를 연결하는 남북러 3자 국제복합운송사업이 바로 그것이다. 이 프로젝트는 2001년 북러 정상회담에서 정식 의제로 다뤄지며 구체화되기 시작했다. 만약 실현되었다면 부산항을 통해 들어오는 물류가 한반도를 종단하여 유럽까지 이어지는 획기적인 경로가 탄생했을 것이다.

하지만 북한의 반대와 비용 문제 등 여러 복합적인 이유로 이 야심찬 계획은 무산되고 말았다. 참으로 아쉬운 일이다. 특히 지금처럼 글로벌 공급망이 불안정하고 각국이 경제 블록화를 추진하는 상황에서는 더욱 그렇다. 그럼에도 불구하고 남북 관계가 개선된다면 이러한 협업 프로젝트가 우선적으로 추진되기를 기대해본다. 한국이 동북아시아 물류 허브로서의 지위를 확고히 하고, 남한, 북한, 러시아 모두에게 막대한 경제적 이익을 가져다줄 수 있는 사업이기 때문이다.

하지만 이 프로젝트에는 중요한 기술적 걸림돌이 있다. 바로 철로의 궤간(선로의 폭) 차이다. 러시아는 광궤(1.524미터)를 사용하는 반면, 한국은 표준궤(1.435미터)를 사용한다. 궤간은 크게 광궤(5피트, 1.524미터), 표준궤(4피트 8인치 반, 1.435미터), 협궤(3피트 6인치, 1.067미터)로 나뉘며, 협궤보다 더 좁은 경편철도(0.762미터)도 있다. 1846년 영국이 표준궤 통일 법령을 발표하면서 이 규격이 세계적으로 널리 확산되었다.

궤간이 다른 이유는 다양하다. 궤간이 넓을수록 더 큰 열차가 운행할 수 있고 더 많은 화물을 실을 수 있다는 장점이 있다. 하지만 국가 간 세력 다툼이 심한 지역에서는 침략을 방지하기 위해 의도적으로 인접국과 다른 궤간을 채택하기도 했다. 스페인과 러시아가 광궤를, 독일과 프랑스가 표준궤를 선택한 것이 그 예다.

흥미롭게도 이 궤간 문제는 조선시대부터 한반도의 운명과 얽혀 있었다. 조선정부는 1896년 7월 15일 철도국을 설치하고 국내철도규칙을 반포했다. 초기에는 표준궤 설치를 계획했지만, 같은 해 11월 광궤로 방침을 바꿨다. 당시 고종이 러시아 공사관에 피신해 있던 상황에서 러시아의 요구를 받아들인 것이다. 러시아는 이미 1898년 중국과 동청철도부설계약을 맺고 만주 서남부를 지나 황해까지 뻗는 광궤철도 건설을 추진하고 있었다. 어쩌면 러시아는 이때부터 한반도 철도 연결의 꿈을 키우고 있었을지도 모른다.

하지만 일본, 영국, 미국 등은 조선 정부에 표준궤로 돌아갈 것을 강력히 요구했고, 1898년 결국 표준궤로 명기하게 되었다. 이후 러일전쟁에서 궤간은 매우 중요한 전략적 요소 중 하나로 작용했다. 당시부터 궤간은 단순한 기술적 문제가 아닌 국제정치의 핵심 이슈였던 셈이다.

문재인 대통령은 2018년 6월 21일 러시아 하원 연설에서 이 꿈을 다시 한 번 언급했다. "시베리아 횡단 철도는 러시아 노동자들의 황금손에 의해 건설된 생명의 길이자, 세계 인식의 지평을 넓힌 문명의 길이고 평화의 길이다. 아울러 한국은 한반도의 항구적 평화를 통해 시베리아 횡단철도가 내가 자란 남쪽 끝 부산에 다다르기를 기대한다"고 말했다.

궤간 차이 문제에 대한 해결책도 여러 가지가 있다. 구간별로 철로를 다르게 설치하고 화물을 다시 옮겨 싣는 방법이나, 이중궤도를 설치하는 방법도 있지만 각각 물류 효율 저하와 건설비 급증이라는 단점이 있다. 다행히 현대 기술은 더 나은 해답을 제시한다. 궤간가변대차라는 기술이 그것이다. 이는 열차 바퀴의 간격을 자동으로 조절해 궤간이 바뀌는 구간에서도 열차를 교체하지 않고 그대로 운행할 수 있게 해준다.

한반도 종단철도와 시베리아 횡단철도의 연결은 단순한 교통 인프라를 넘어 동북아시아 평화와 번영의 상징이 될 수 있다.

더 나아가 글로벌 공급망 다변화라는 시대적 요구에 부응하는 전략적 자산이기도 하다. 기술적 난제들이 해결되고 정치적 환경이 개선된다면,

언젠가 부산에서 출발한 열차가 유럽까지 달리며 우리에게 새로운 경제적 기회를 가져다주는 날이 올지도 모른다.

![[더칼럼C] 글로벌 무역 단절의 시기, 나는 부산과 파리를 잇는 연결을 꿈꾼다](https://thecompanyc.com/data/file/magazine/2108939115_654774_KakaoTalk_20250802_112144444.png)